白玉兰会客厅|对话白玉兰奖提名演员,揭秘角色诞生记

6月28日,第30届白玉兰奖最佳男主角提名演员王骁、张若昀,最佳女主角提名演员闫妮,最佳男配角提名演员郭晓冬、聂远、富大龙,最佳女配角提名演员万茜、马苏、兰西雅,以及海外电视剧单元评委胡杏儿齐聚《白玉兰会客厅》,共同分享角色塑造心得与行业思考。

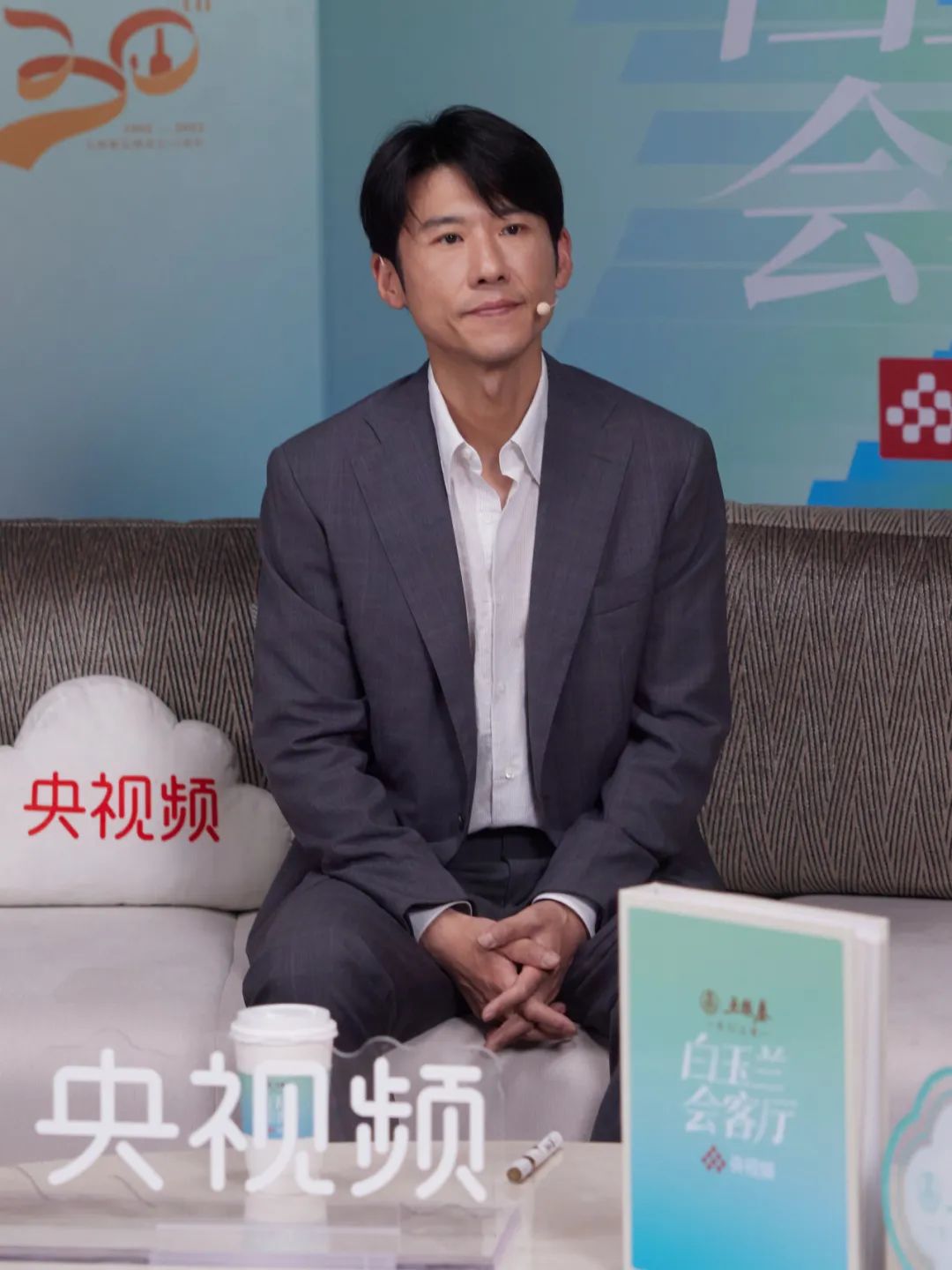

白玉兰奖最佳男主角提名演员王骁:

扎根现实塑“凡人”

演员王骁凭借在《凡人歌》中饰演的那伟一角提名白玉兰奖最佳男主角。该剧以都市生活为背景,深入探讨中年危机、职业困境、家庭关系等诸多现实议题,让观众在那伟的平凡人生中收获共鸣。王骁将角色的强代入感归结于扎实文本与团队协作:“电视剧是导演、摄影与演员共同构建的艺术,演员顺应角色逻辑,以恰当方式诠释故事。”

回顾《狂飙》《三叉戟》等作品中“接地气”的角色塑造,王骁说:“普通人面对苦难时的自嘲与坚韧,最能拉近与观众的距离。”他对比不同时代的小人物塑造,认为每个角色都根植于特定的年代背景,难以直接比较,但无论时代如何变迁,人与人的关系始终是故事的核心。

“角色魅力应当自然流露,刻意塑造反而变味。多观察他人长处,就能找到前进方向。”谈及未来规划,王骁表示,只要剧本能激发出他的表演欲,让他在阅读时产生清晰的画面感,这样的角色就值得尝试。

白玉兰奖最佳男主角提名演员张若昀:

与角色共生的五年

“五年前因《庆余年》获得白玉兰奖提名,如今再入围感觉担子更重,也更加紧张。”张若昀将《庆余年》系列的长线拍摄视作与角色共生的旅程,他表示,长篇故事需分阶段完成叙事架构,一次次的拍摄让角色的人生轨迹逐步完整,这种创作过程中的喜悦与幸福感远超预期。

《庆余年第二季》中,主角范闲经历了从“棋子”到“棋手”的转变,张若昀解析角色心理变化:第一季的他像闯入新世界的玩家,以游戏心态应对一切,但随着与世界的情感联结加深,他背负起责任的同时,也强化了人物行动力。“我感觉范闲从未离开过。”张若昀用“生长”形容与角色的关系,拍第二季时并非重新塑造,而是从身体角落寻回“老朋友”,从初期与角色沟通“这个你怎么想”,到后期实现“我就是他”的沉浸式演绎,让角色在蜕变中展现丰富层次感。

从《法医秦明》到《雪中悍刀行》,张若昀透露选本标准:首先是与故事及人物产生情感共鸣,其次追求真实与真诚的创作内核,第三则是注重与观众的情感分享,“每个角色都在演员身上寻找生长的土壤,表演的本质是向观众敞开并分享自我的一部分。”

白玉兰奖最佳女主角提名演员闫妮

白玉兰奖最佳男配角提名演员郭晓东:

在年代剧中寻找当代答案

第30届上海电视节白玉兰奖入围名单中,闫妮凭借《小巷人家》中黄玲一角提名最佳女主角,郭晓东因饰演剧中庄超英一角提名最佳男配角。

七十年代末苏州小巷的家庭主妇黄玲,因精打细算、操持家务的形象引发观众共鸣,被赞“像极了自家母亲”。闫妮介绍,黄玲知道何时该退、何时该争,关键时刻绝不退缩,这是角色的重要特点。她既有柴米油盐中的传统生活智慧,也具备现代女性的主体意识,闫妮提到黄玲吹口琴安慰女儿的情节:“她对女儿说不能因婚姻限制自己,在保护女儿的同时,也突破了时代观念的束缚。”杀青时,闫妮因不舍角色落泪,“黄玲的影响润物细无声,离开时才发现这个角色早已像家人一样融入内心。”

“庄超英是探讨家庭伦理的切入口,不仅推动了剧情发展,也让人物群像更加丰满。”谈及表演体会,郭晓东说起角色与自己的诸多相似之处:“我的婚姻已经18年了,在演绎生活中的琐碎细节时,就像在照镜子,常常会站在他的角度反思自己。”对于观众为黄玲和孩子们“抱不平”,指责庄超英“愚孝”等评价,郭晓东欣然接受。“能引发共鸣和讨论,说明角色立住了。”在他看来,庄超英的角色魅力正源于“不完美的真实”,他是被时代观念与家庭责任束缚的普通人,也是身边父辈形象的缩影。

谈及当下年代剧的变化,闫妮认为每个时代赋予人物的使命各不相同,演员需要在时代差异中挖掘人物的独特个性。郭晓东则从情感角度分析道,如今观众钟情年代剧,实则是向往过去干净纯粹的邻里关系。年代剧通过微观叙事回望过去,让观众在父辈的故事里,寻找当下生活的答案。

白玉兰奖最佳女配角提名演员万茜:

保持初心,专注自我

万茜以《玫瑰的故事》中苏更生一角提名白玉兰奖最佳女配角。“她像仙人掌般坚韧,从不依附他人而是独立攀爬,最终活成一棵开花的树。”万茜说苏更生身上的“顽强生命力”与“独立认知”让她深受触动。剧中“对于我来说,除了我其他都是外人”“我没有爱的天赋,但我在努力学习”等角色台词,既展现女性拒绝依附的生存智慧,也体现角色在情感中的笨拙与真诚,让人物更生动立体。

在解读剧中苏更生与黄亦玫的情感关系时,万茜特别提及一场关键对手戏:苏更生接到母亲电话后崩溃痛哭,被黄亦玫撞见,那句“苏苏你不要这样,我什么都没听到”,瞬间击中了角色与演员的内心。“这场戏是两人情感的转折点,也让我感受到女性之间无需多言的默契。”黄亦玫的善良给予苏更生温暖,苏更生的坚韧也成为黄亦玫的力量支撑,这种双向守护的女性力量,为故事注入细腻动人的情感底色。

“保持初心,专注自我,每部作品都是通往山顶的来时路。”万茜分享从艺感悟时谈到,演员的职业魅力在于能通过塑造不同角色体验多样人生。她在演艺生涯的不同阶段,对“想塑造怎样的角色”有过不同答案,现在更倾向于选择优质创作团队合作,实现对角色的深度探索。

白玉兰奖最佳男配角提名演员聂远:

挖掘角色闪光点

“获得提名是对我的极大肯定,既开心又激动。这一路走来,离不开朋友和前辈的关注与支持。”聂远表示,这份认可将成为他继续深耕表演的动力。

在《山花烂漫时》中,聂远塑造的周善群并非传统意义上的“完美官员”,这个角色既有官场中的保守与妥协,又对教育事业怀有深切责任感。聂远分析道,周善群面对张桂梅老师的诉求,从最初的纠结,到默默支持,最后全力投入、携手圆梦,他的情感转变细腻且层次丰富。在角色塑造上,方言的运用成为一大亮点。“方言充满烟火气,让我瞬间联想到儿时的老师,帮助我融入角色。”他举例,用方言说“爪子嘛”比“你干嘛”更显亲切,能准确传递角色情绪。此外,拍摄期间与上戏校友宋佳的默契配合,也为创作增色不少,“我们相互鼓励,直接指出对方表演中的优缺点,这让我们能迅速进入最佳状态。”

从基层干部到反派、刑警,聂远始终以扎实演技驾驭多元角色。谈及选角标准,他最看重角色能否打动自己:“关键是要能看到角色的闪光点,比如周善群为孩子与县长据理力争的善良,赋予了这个‘窝囊’角色鲜活的立体感。”他期待未来能挑战更多复杂形象,挖掘表演的更多可能。

白玉兰奖最佳女配角提名演员马苏:

让小角色也能闪闪发光

在《我是刑警》中,马苏饰演的白条鸡摊主白玲凭借极具感染力的表演广受好评,更被点赞哭戏“共情力十足”。剧中的白玲本是热爱生活的简单女生,却因野心勃勃的丈夫而彻底改变人生轨迹。为演活这个命运多舛的女性角色,她大量查阅网络真实案例,深入挖掘角色内心世界。

“这个角色戏份不多,却浓缩了前半生的命运,我要在有限篇幅里让观众看到她的多面性。”她希望诠释出角色独特的生命力,让小角色也能闪闪发光。剧中白玲在警局被问讯的戏份,被观众誉为“教科书式的演技”。马苏回忆,她为这场关键戏做足准备,与对手演员的现场碰撞,也让她灵感迸发:“那一刻我仿佛被白玲‘附体’,表演根本停不下来。”

“能把热爱的事当作职业,我很幸运。我会演一辈子戏,给每个角色都注入灵魂。”马苏说,人生路上难免布满坎坷,但生活甩来的每一记耳光,终将化作塑造角色时的光彩。支撑她前行的,始终是那股不服输的劲头:“只要导演信得过我,我就一定要交出满意的答卷。”

白玉兰奖最佳男配角提名演员富大龙:

生活高于艺术

凭借《我是刑警》中陶维志一角入围白玉兰奖最佳男配角的富大龙,在《白玉兰会客厅》分享角色创作心路。他介绍,该剧大量取材真实事件,陶维志负责的案件没有太多高光情节,更多是展现一个老刑警在焦灼状态下的内心挣扎,“这类戏份创作难度很高,对编剧和演员都是挑战”。为贴近角色,富大龙专程走访多位刑警从业者,深入观察其工作细节并融入表演。他感慨道:“艺术源于生活且生活高于艺术,我们呈现的不及真实刑警工作的百分之一。”

《我是刑警》以“面貌朴实”的纪实风格呈现刑警群像,属于重案纪实类剧集。为追求真实质感,富大龙常与剧组“铁三角”交流真实刑警生活体验:“刑警中有大学毕业生,也有像陶维志这样带着市井气的老刑警,这部戏通过展现职业背后的人性微光,让观众了解真实的刑警群体。”谈及刑侦题材三十年变迁,富大龙表示,过去题材类型相对单一,而如今种类愈发丰富,既有好莱坞式的商业刑侦剧,也有《我是刑警》这类贴近生活的作品,但现实主义传统一脉相承,并且在多元发展中得到升华。

自1985年踏入演艺圈至今,富大龙四十年的演艺生涯源于对艺术纯粹的热爱。如同圈内多数坚守初心的从业者,他始终怀揣赤诚,希望以作品“明善恶、知美丑”,把好故事带给观众。

白玉兰奖最佳女配角提名演员兰西雅:

让角色在“土壤”中自然成型

演员兰西雅凭借《山花烂漫时》中谷雨一角提名白玉兰奖最佳女配角。为塑造被迫辍学又重返校园的女高学生谷雨,兰西雅遵循导演“扎根土壤”的创作建议,与当地同龄女孩同吃同住,从沉浸式生活体验中找到角色的情感支点。

“谷雨是一个敢想敢做的女孩,离开学校是想攒学费,这种‘不擅沟通却敢行动’的倔强与真实,是角色最打动我的地方。”兰西雅认为,谷雨与这片土壤的联结非常紧密,每个角色都有专属的生长环境,演员需要褪去个人色彩,让角色在“土壤”中自然成型。回忆拍摄过程,她特别感谢前辈宋佳的指导,“刚开始担心失误拖累进度,宋佳老师让我只看她的眼睛,别管机器,这种放松的状态让我去除表演痕迹,真正进入谷雨的世界。”

谈及未来规划,她始终秉持“准备好自己”的职业态度:“导演和对手演员可遇不可求,最重要的是保持创作敏感度,确保机会来临时有能力接住挑战。”这份对表演的敬畏,让观众看见新生代演员的无限潜力。

海外电视剧单元评委胡杏儿:

以跨地域视角架起文化桥梁

作为首位担任上海电视节白玉兰奖海外电视剧单元评委的中国香港演员,胡杏儿用“震惊”来描述得知消息时的心情:“第一反应是‘真的吗?我可以吗?’既感到荣幸,又觉得责任重大。”在集中观赏各国佳作后,她进一步认识到优秀作品不仅需演员演技精湛、情节抓人,更要给观众带来启示。

从《冲上云霄》《我的野蛮奶奶》等经典港剧,到《那年花开月正圆》《蛮好的人生》等内地作品,胡杏儿的跨地域演艺生涯成为评审时的独特优势。二十多年的职业积淀,让她既能以观众视角感知作品温度,又能从专业演员立场审视创作细节。在评审团的深度讨论中,胡杏儿注意到导演与演员的视角差异,不同创作维度的思维碰撞也让她收获颇丰。

对于当前国产剧“出海”热潮,胡杏儿说:“无论年代剧、古装剧还是现代剧,演员都在通过角色讲述中国人的生活与情感。”她以古装剧为例,五千多年的历史文化是丰富的创作宝库,演员对角色的细腻诠释是讲好中国故事的关键,期待借此让海外观众感受东方魅力。

第30届上海电视节由国家广播电视总局、中央广播电视总台、上海市人民政府主办,上海市广播电视局、上海广播电视台承办,中国(上海)自由贸易试验区临港新片区管理委员会协办,上海临港新片区投资控股(集团)有限公司特别支持。