白玉兰奖征片综述丨纪录片的立体视角、全球叙事和数智镜像

编者按:第30届上海电视节征片自去年12月上旬开启,至今年3月31日结束,征集到作品近千部。每届上海电视节的白玉兰奖评选荟萃前一年四月份起,到当年一季度的广播电视和网络视听精品力作,折射行业风貌。近期我们邀请业内人士,对中国剧、海外剧、纪录片、动画片、综艺五大类别,在本周期内的创作风貌进行各自梳理,期待五月入围名单公布。

本文作者:上海大学上海电影学院博士生赵新宇

(本文仅代表作者行业观察)

过去一年,纪录片行业中涌现出了诸多经典佳作,共同构筑了文化产业繁荣的壮丽景象。作为中国电视行业历史最悠久的国际评奖活动,上海电视节纪录片单元始终与行业发展同频共振。经过近四十年沉淀,上海电视节白玉兰奖已然成长为全球纪录片行业的权威风向标。

第三十届上海电视节白玉兰奖征集活动已于今年3月31日圆满结束,纪录片单元征集作品达360余部,其中海外作品占比过半。现对这些作品进行系统分析,进一步洞悉当下纪录片产业生态、产业模式,解码当下与未来的制作趋势和方法创新之间的动态关联。整体来看,本届报名作品呈现出三大创作特征:即题材视角立体化、叙事格局全球化和技术形态数智化。这些作品在叙事手法与视听语言上勇于创新,在媒介融合背景下积极探索艺术表达新范式,形成了更富时代气息的叙述语态和传播路径。

一

国产纪录片佳作频出

多元题材映射时代脉搏

从征集的作品来看,国产纪录片创作呈现出蓬勃发展的态势,作品数量与质量双双提升,题材更加丰富,视角更加多元。创作者扎根现实土壤,形成了立体丰富的观察视角。当下的国产纪录片正以更开阔的视野和更具实验精神的表现手法,记录这个时代的脉动与回响。

人文历史类

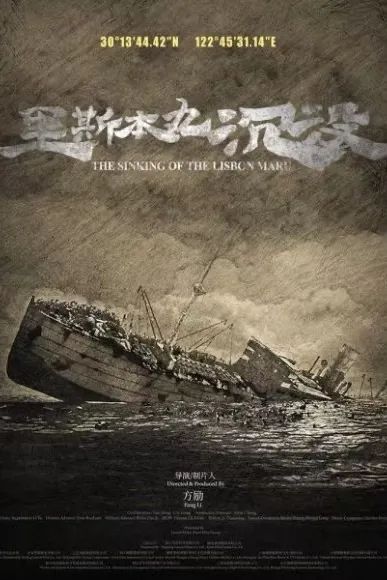

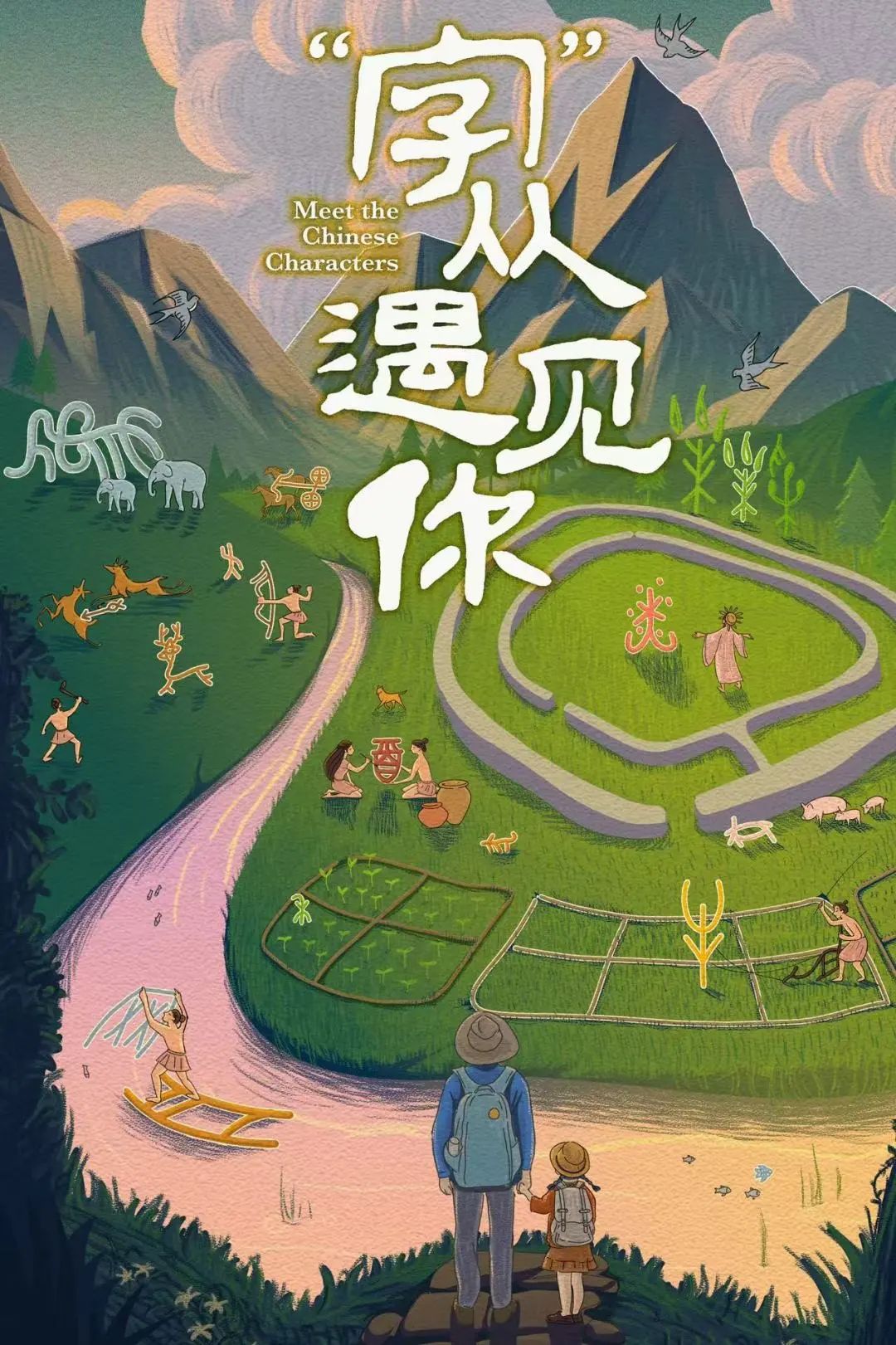

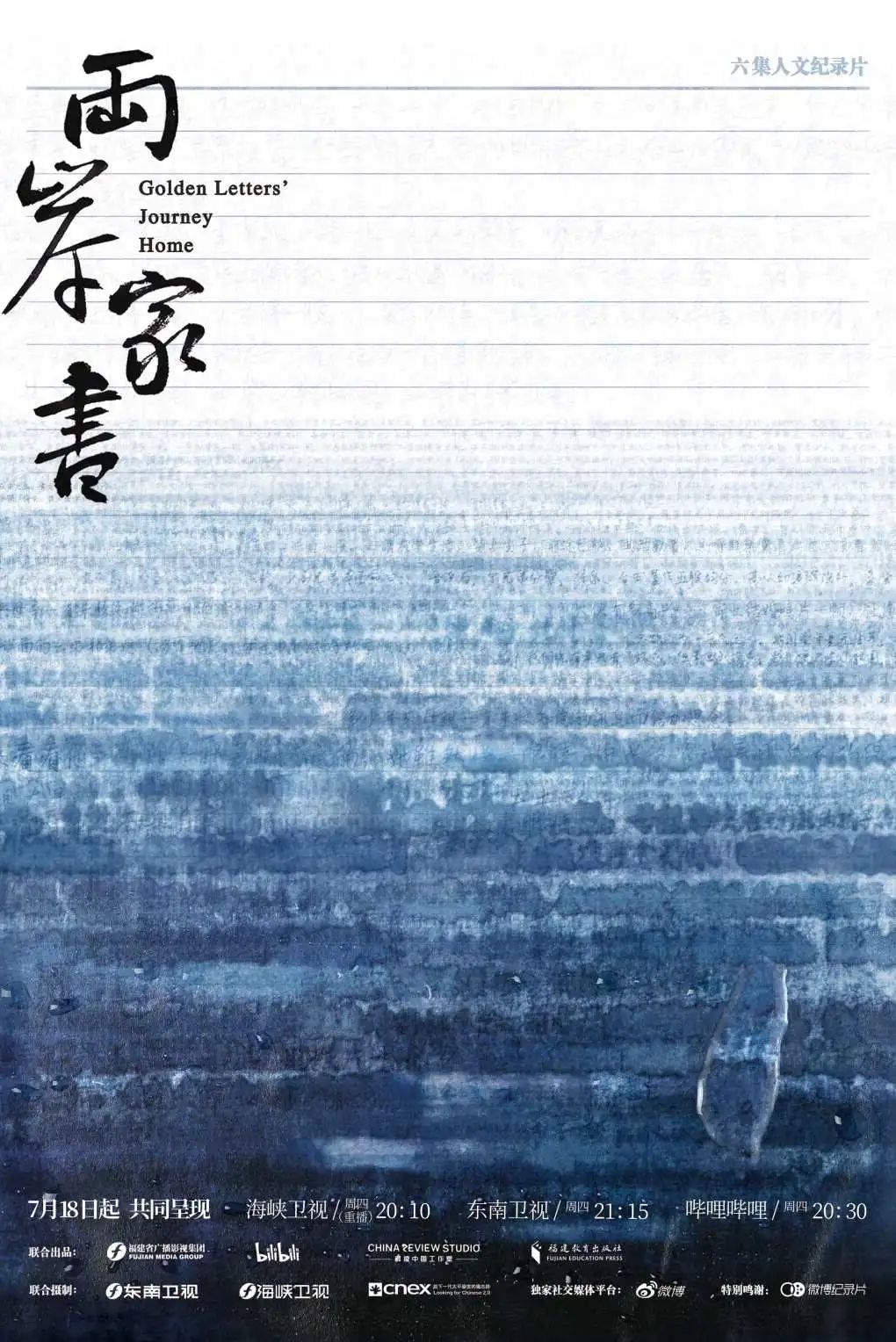

历史题材部分,《里斯本丸沉没》聚焦于二战沉船“里斯本丸”事件,通过历史影像还原了日军的暴力行径与盟军战俘的悲剧,揭开尘封80年的历史真相。《“字”从遇见你(第二季)》通过文物与文字串联了中华文明千年历史,构建了一部生动的中国史书。《两岸家书》以中国台湾历史为框架,通过两岸家族书信,展现自17世纪以来海峡两岸血脉相连的文化羁绊与共同记忆。

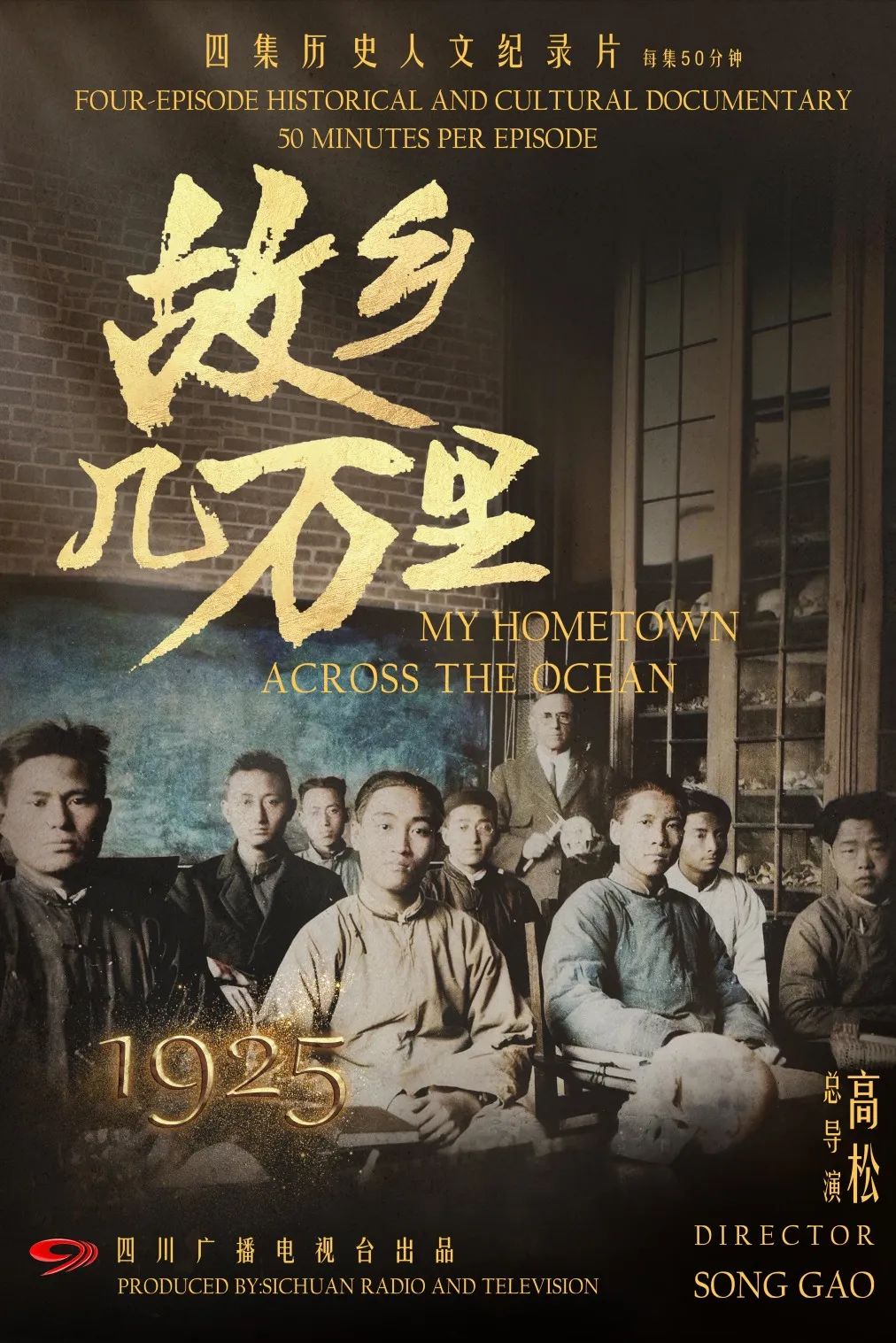

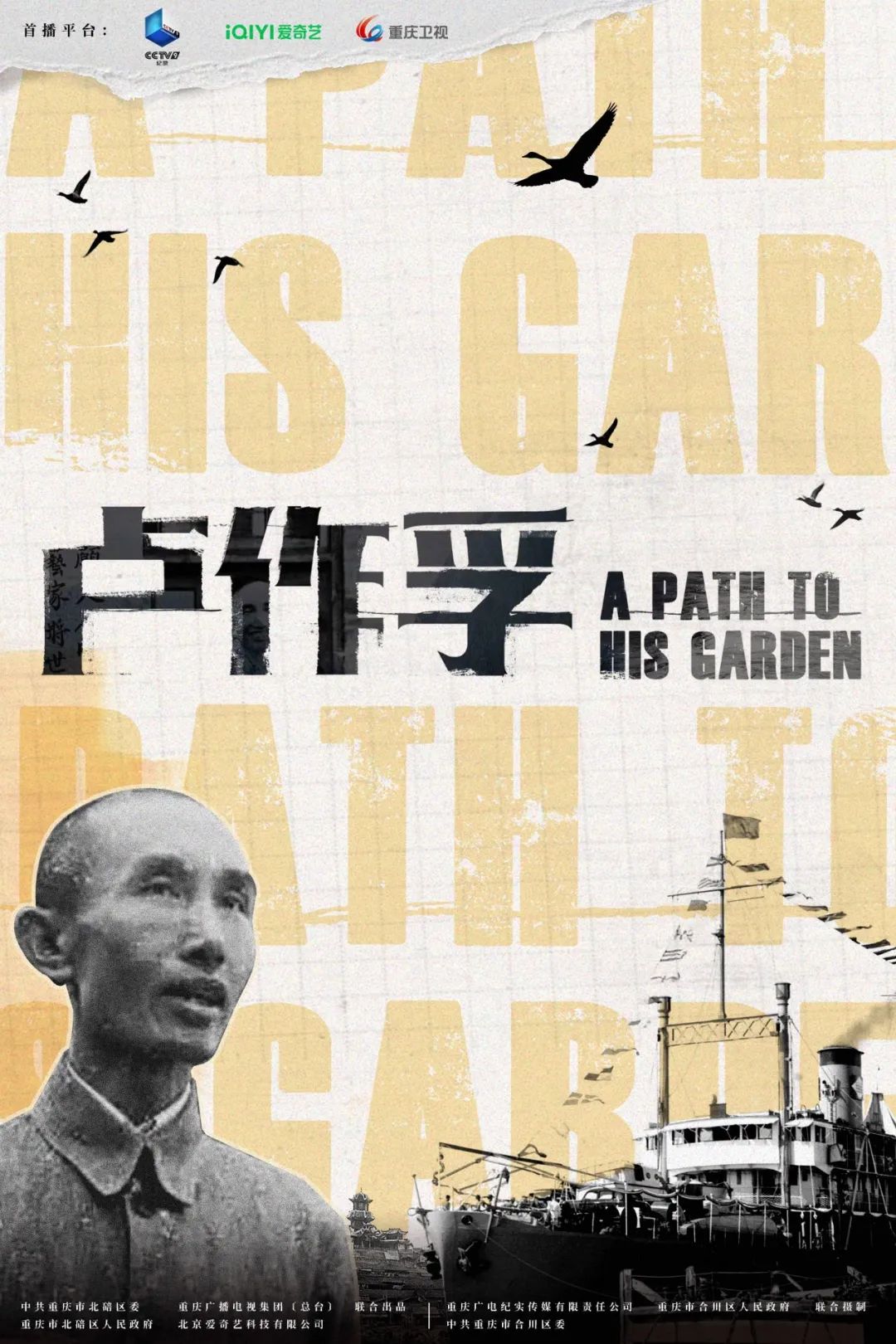

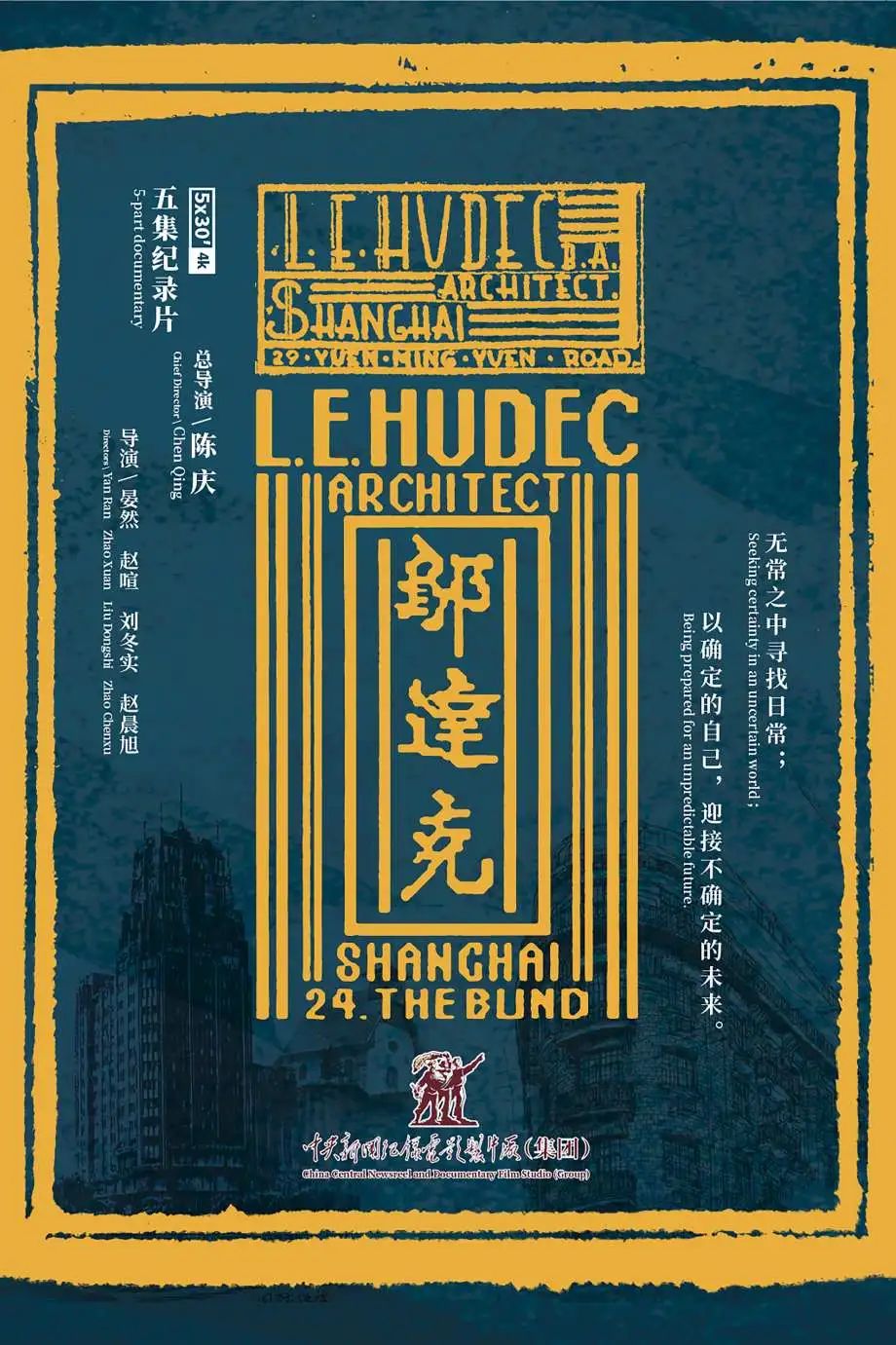

名人传记部分,《故乡几万里》通过呈现1892年至今的外籍友人在华工作和生活的人生经历,建构起了一部“民间外交史”。《卢作孚》通过文献考据,综合运用新质技术,还原了爱国实业家卢作孚的生平,对其家国情怀与改革精神进行了传承。《邬达克》聚焦于匈牙利建筑师在华经历,重构了战乱年代跨文化对话的独特样本。

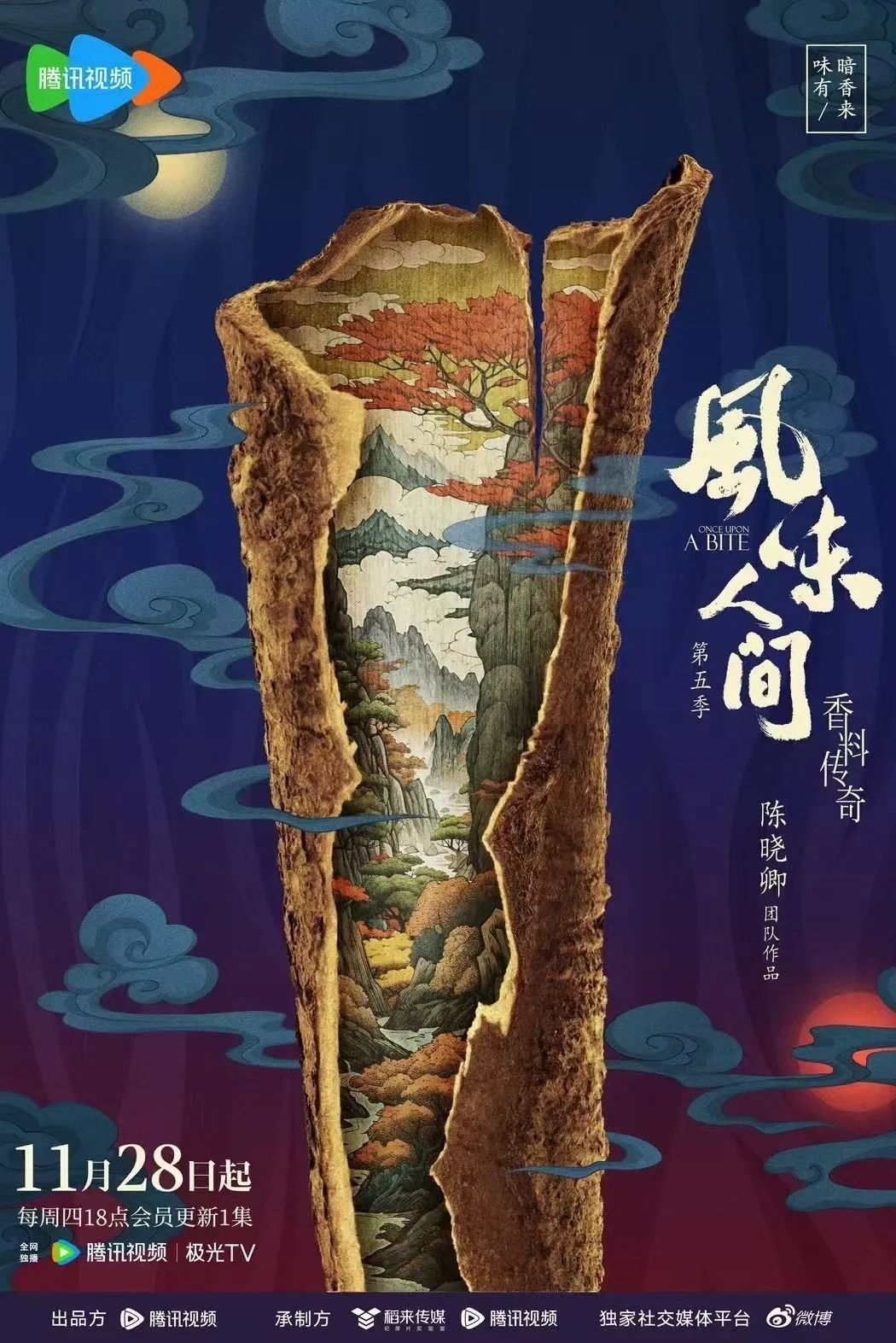

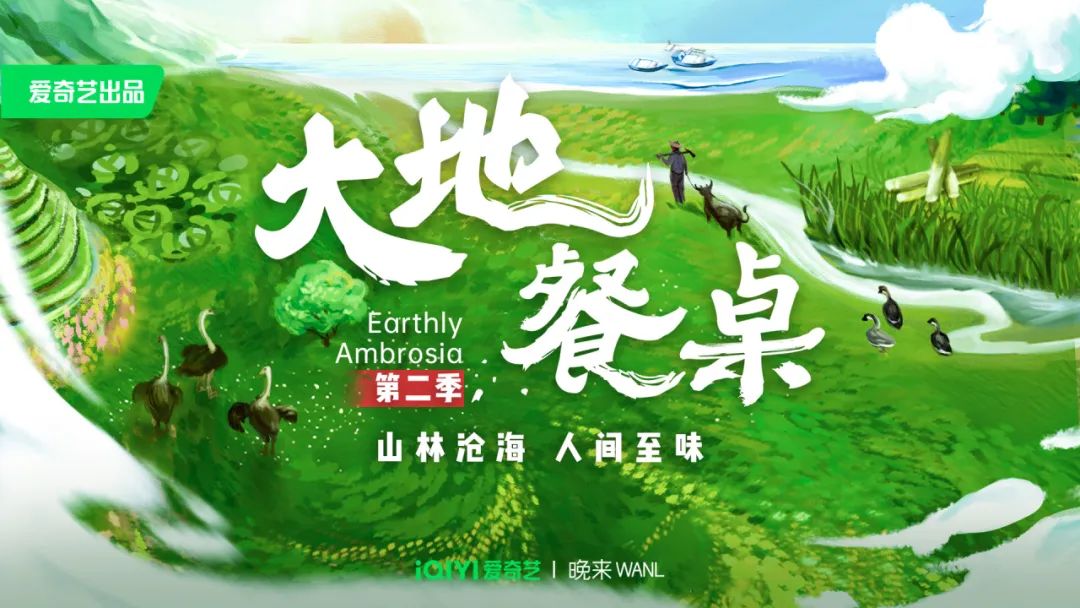

美食题材部分,《舌尖上的中国(第四季)》持续焕发新的动能。本季突破性地选取了七个富有时代特色的饮食场景作为切入点,巧妙构建起了具有普遍意义的集体文化记忆。《大地餐桌(第二季)》延续前作“亦庄亦谐”的独特风格,用充满人文关怀的镜头语言记录下普通人与食物之间的动人故事。《风味人间(第五季)》制作团队别出心裁地从香料视角出发,揭示了全球视野下中国美食的独特个性。

传统文化方面,《喜事》以中国民族婚俗文化为核心,完整呈现了中华婚俗的瑰丽图景,展现多元一体的民族精神。《长雨沉寂,雾散归》《乌巴卡的回响》的导演韩丰赫将视角聚焦于中国古老的信仰体系,两部作品分别以深邃的影像语言,展现了华夏大地上生生不息的精神信仰与文化韧劲。

此外,思想对话类纪录片《解释鸿沟》《十三邀(第八季)》《扬声》也分别透过哲学家陈嘉映、作家许知远、新华社记者张扬的视角,纪录当下最具时代特征与生活共鸣的议题,启发观众对现实与未来的深度思考。

人文历史类纪录片的征集作品将历史文化事件、历史文化名人、世界文化遗产、中华文明精神结构作为重要的影像符号,辅之以创新的表现手法,建构起了具备中国美学韵味的影像表达体系。

自然生态类

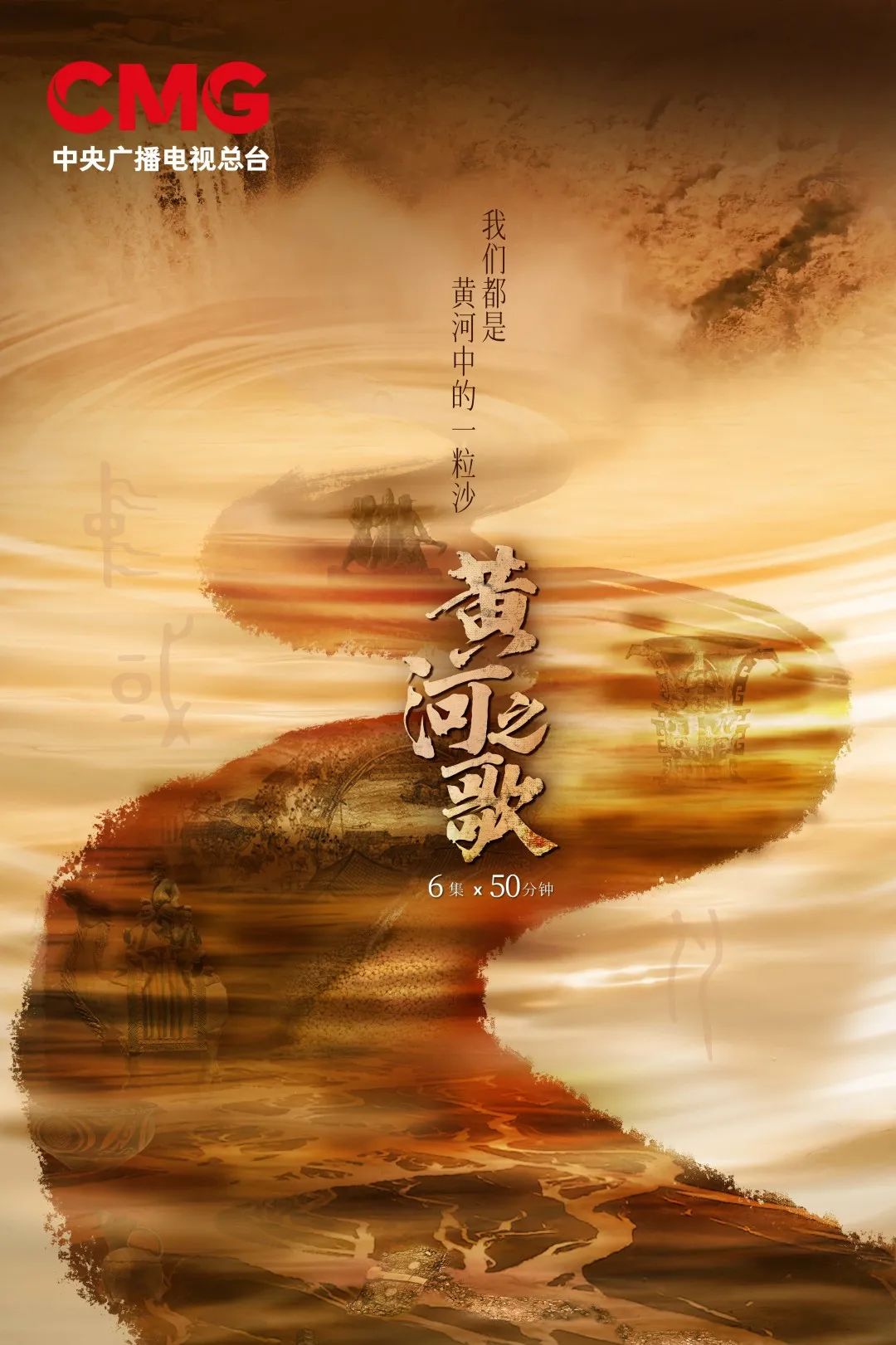

央视总台作品《澎湃中国》以中西方跨文化视角,综合展示了中国过往的辉煌成就以及在面对挑战时所展现出的独特智慧与勇气;《珍爱之地》以电影手法拍摄了新疆伊宁六星街社区的日常生活,呈现社区中的平凡人们对家园的珍视与归属;《黄河之歌》从地理、文化、精神等不同层面塑造了黄河形象,将黄河与国家历史和文明演进的辉煌历史进行解读。

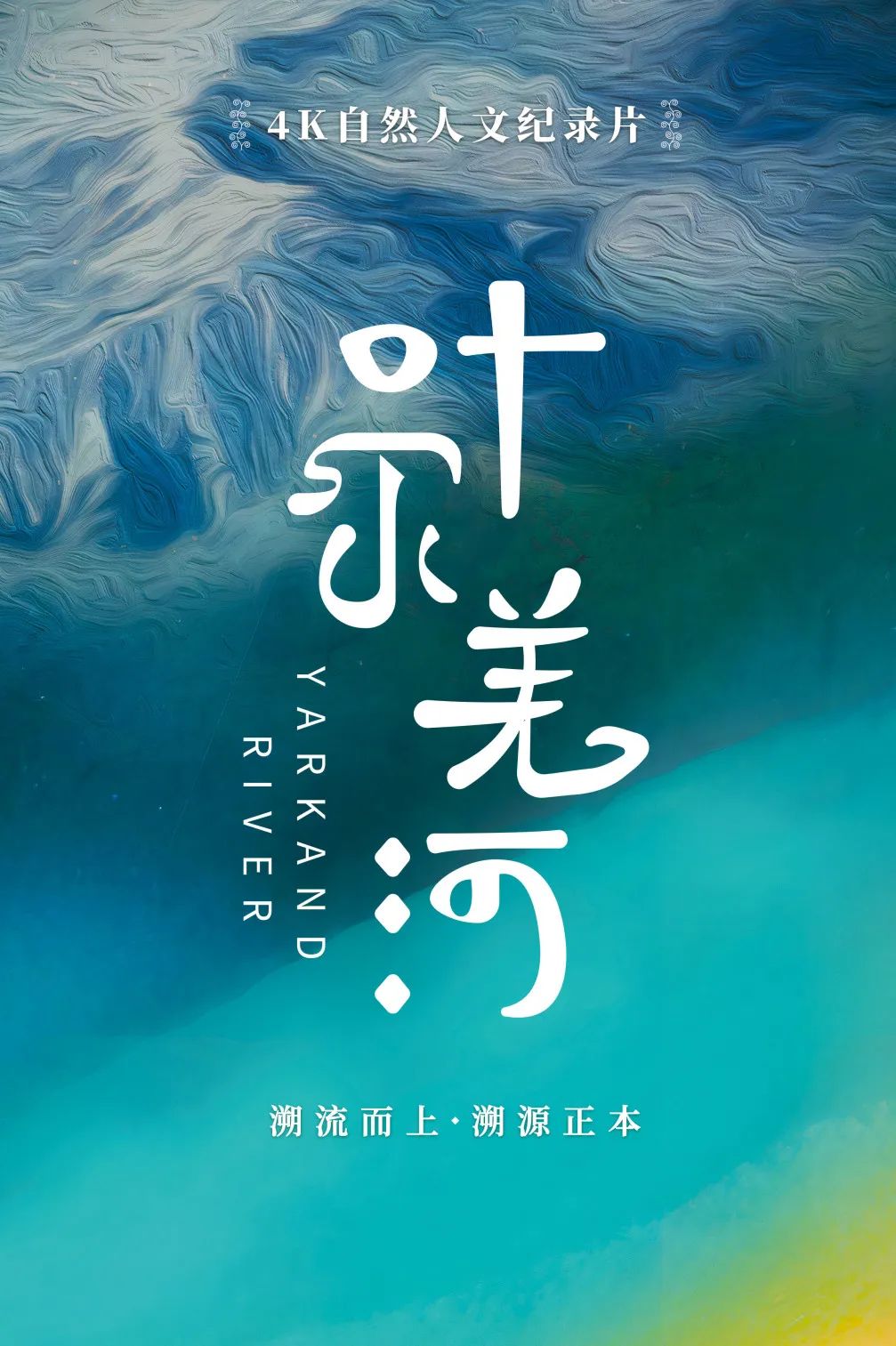

SMG报送的《叶尔羌河》运用4K超高清技术,记录新疆喀什的流域风光与人文历史;《田野之上》聚焦于乡村振兴,以国际化视野展现了中国乡村的现代化实践。

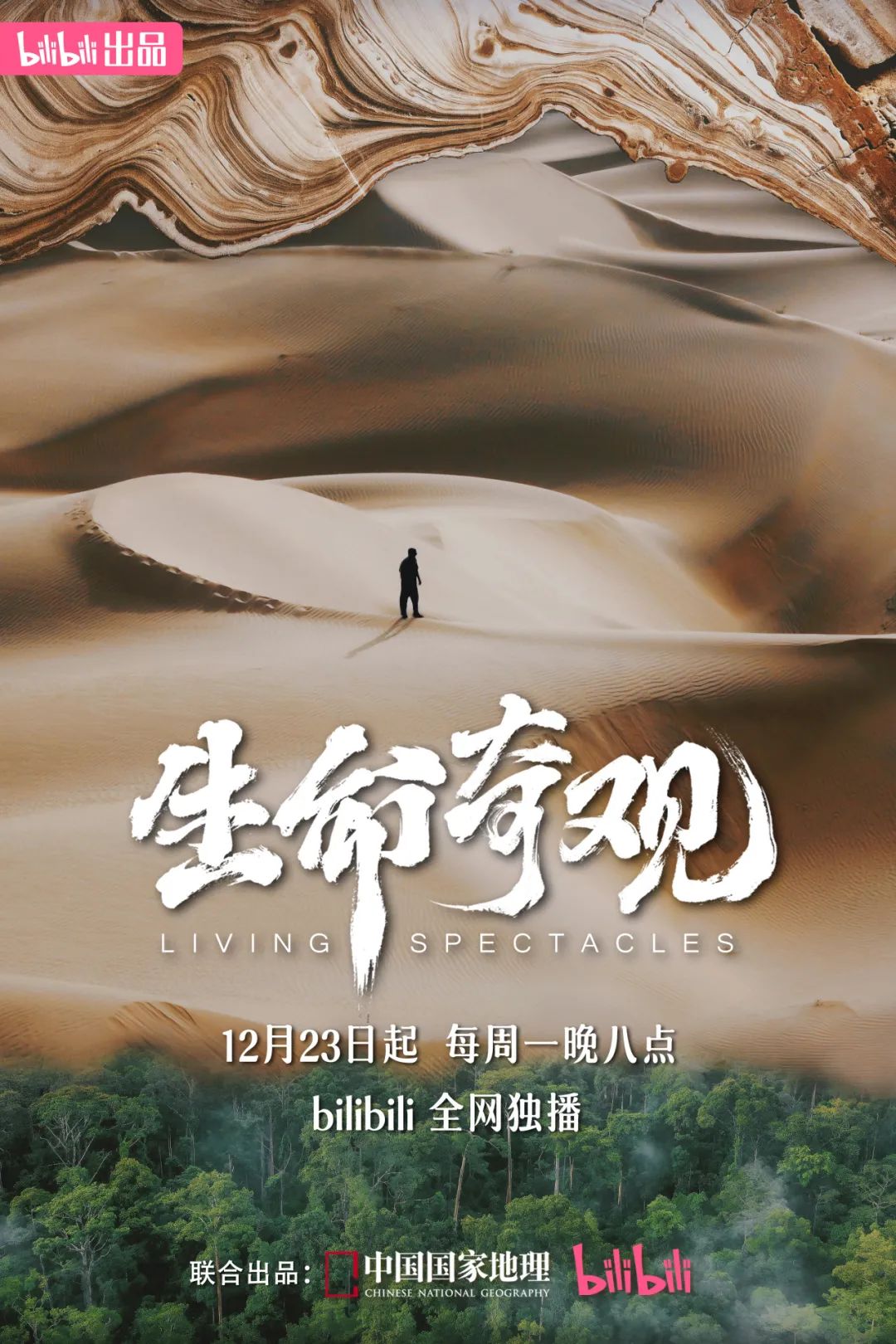

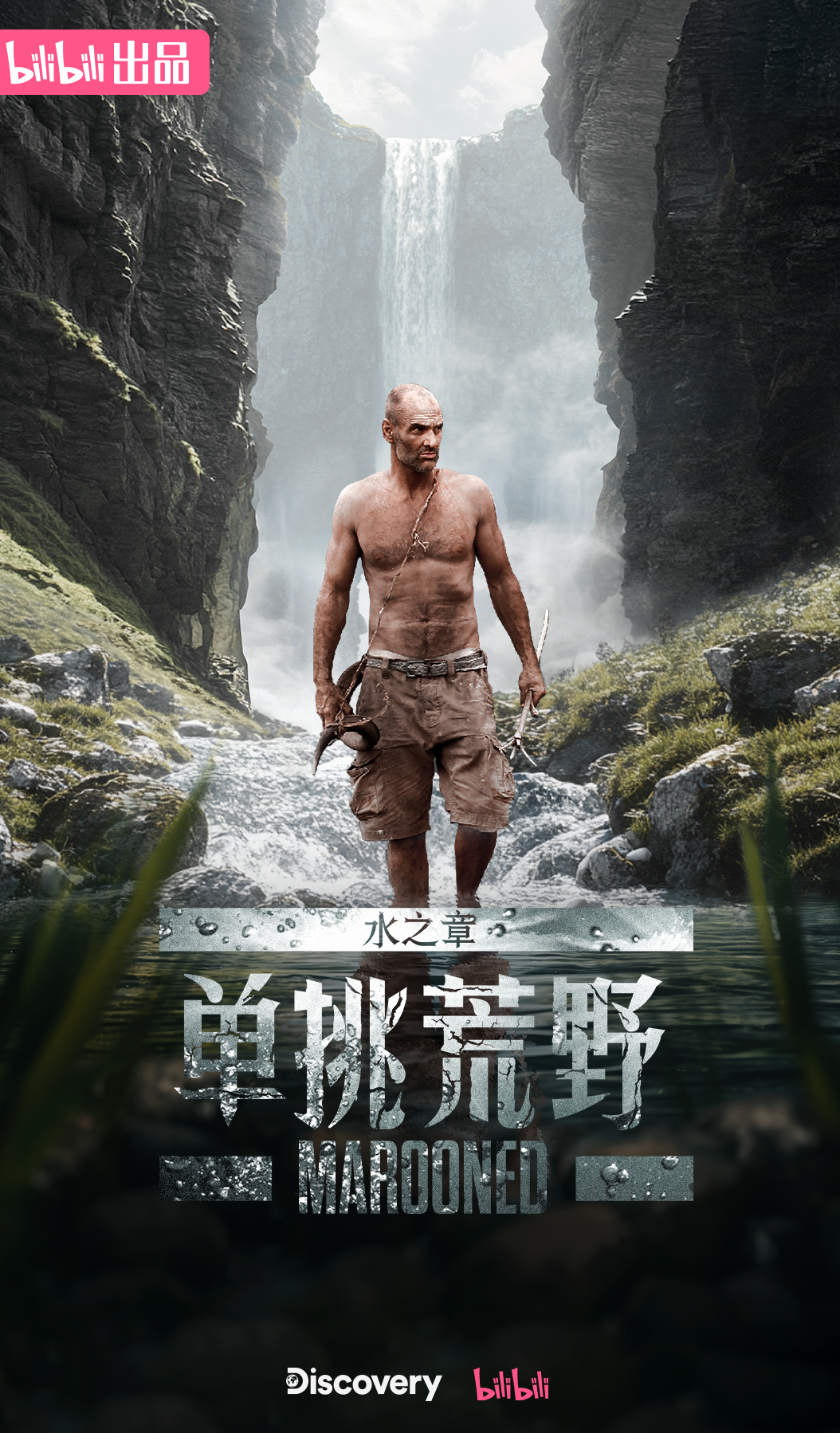

哔哩哔哩选送的《生命奇观》和《单挑荒野:水之章》,前者由科普作者张辰亮深入自然秘境,以创作者独有的幽默而严谨的风格特色解构自然的奥秘;后者则以“水”元素为主题,通过埃德·斯塔福德的荒野历险展示了中国的大好河山和世界各地的奇绝景观。

腾讯作品《布达拉宫》是首部全景式展现布达拉宫的纪录片,综合运用诸多前沿技术和新质生产力,还原了布达拉宫的建筑、历史与人文风貌。

自然生态类纪录片征集作品在生态纪实层面逐步实现了三重辩证:即科技与人文的平衡、地域性与普世性的交融、历史沉淀与现代活力的共生。各部作品从不同方面展现了我国迷人的生态秘境,传递了中华文明生生不息的生态密码。

社会现实类

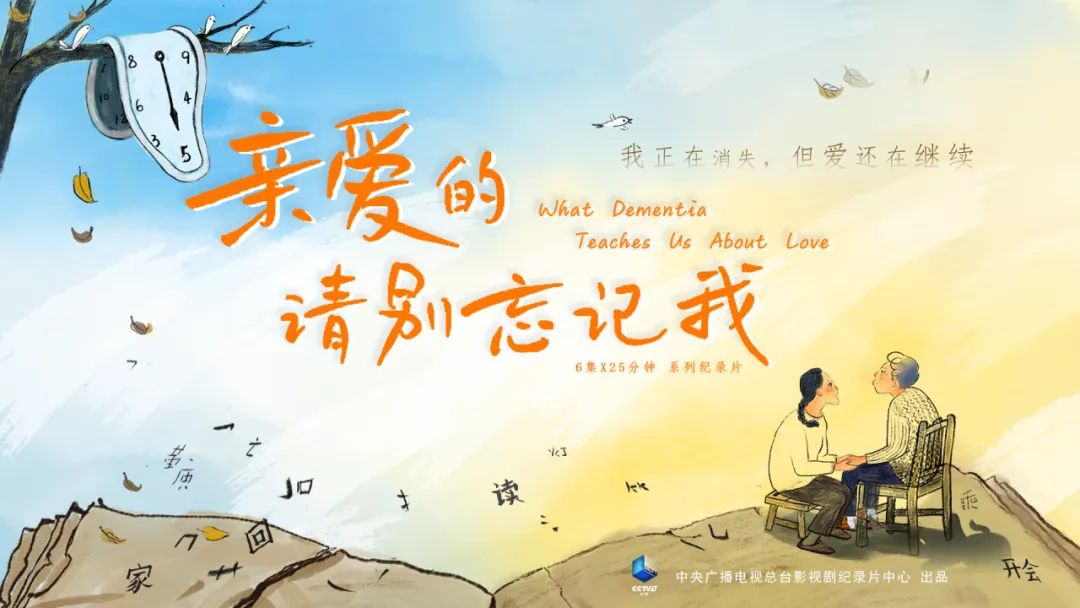

《亲爱的,请别忘记我》沉浸式跟拍阿尔茨海默症患者家庭,既包括了患者对至亲的陌生化凝视,又捕捉到家属在护理困境中的诗意救赎。

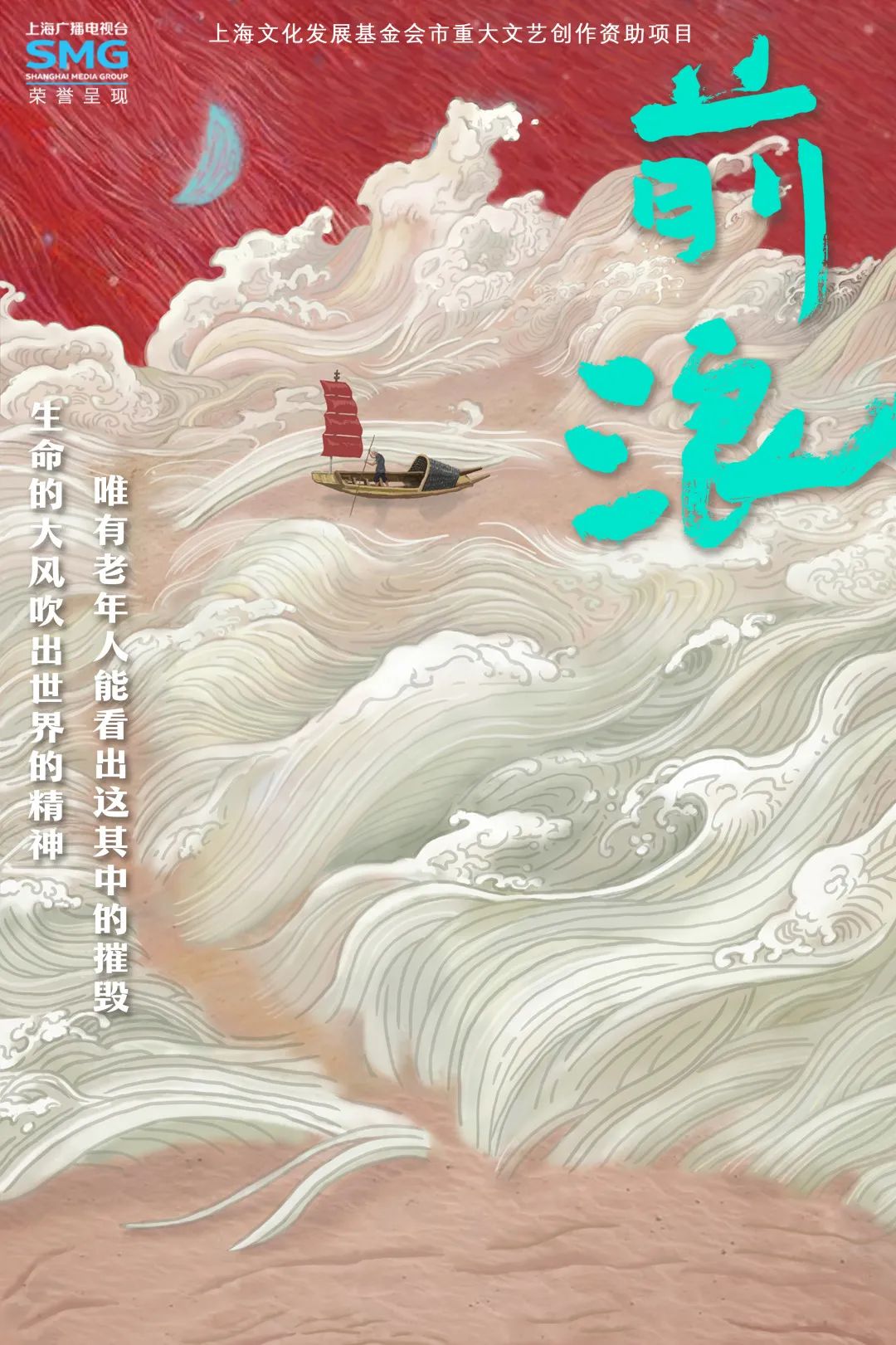

《前浪》将镜头聚焦于中国老龄社会,从身心、社会等多维度,提供了应对老年问题的思考样本。《人生另一面》以诗意的镜头语言,细腻地还原了小店店主寻常而又不普通的日常生活。

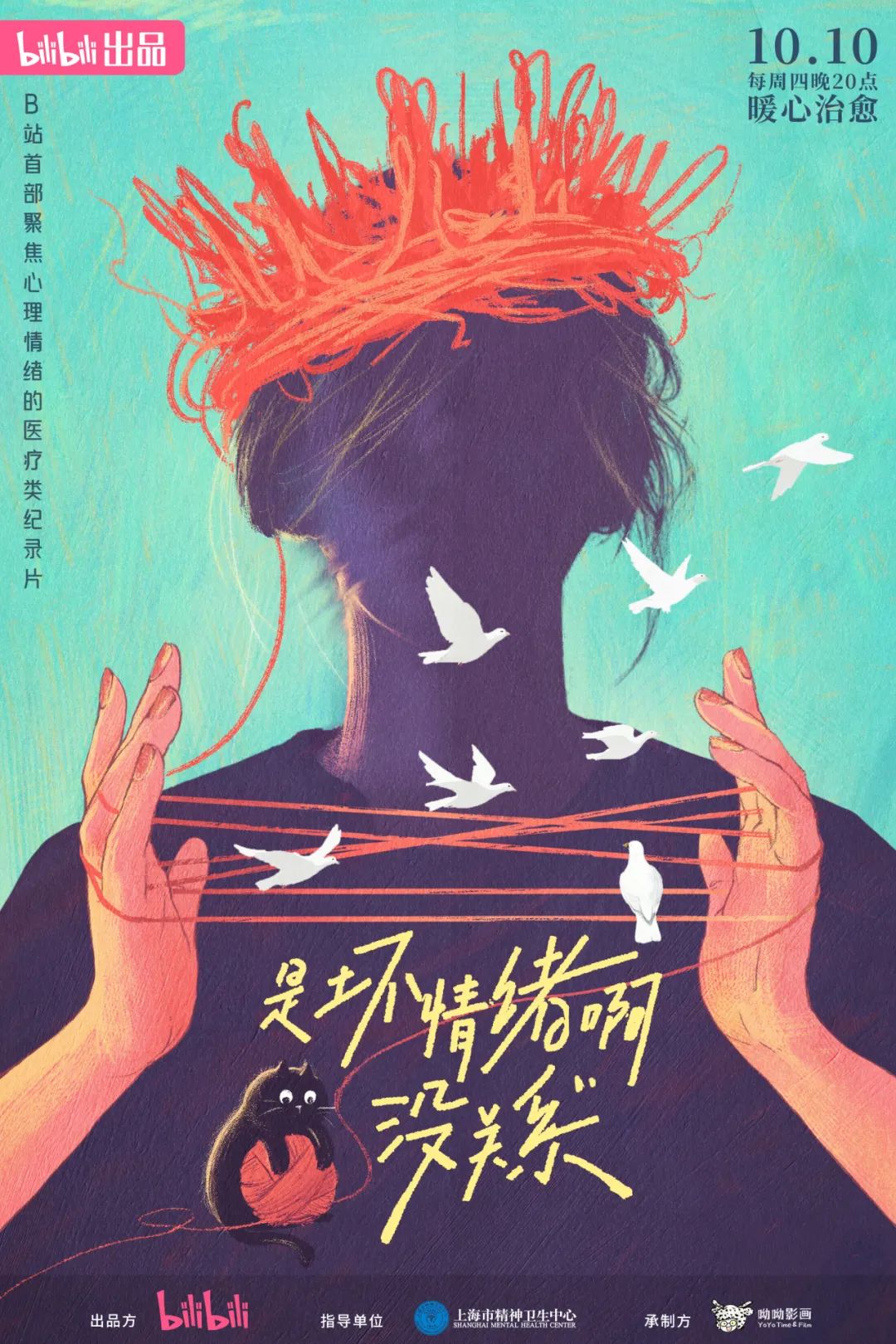

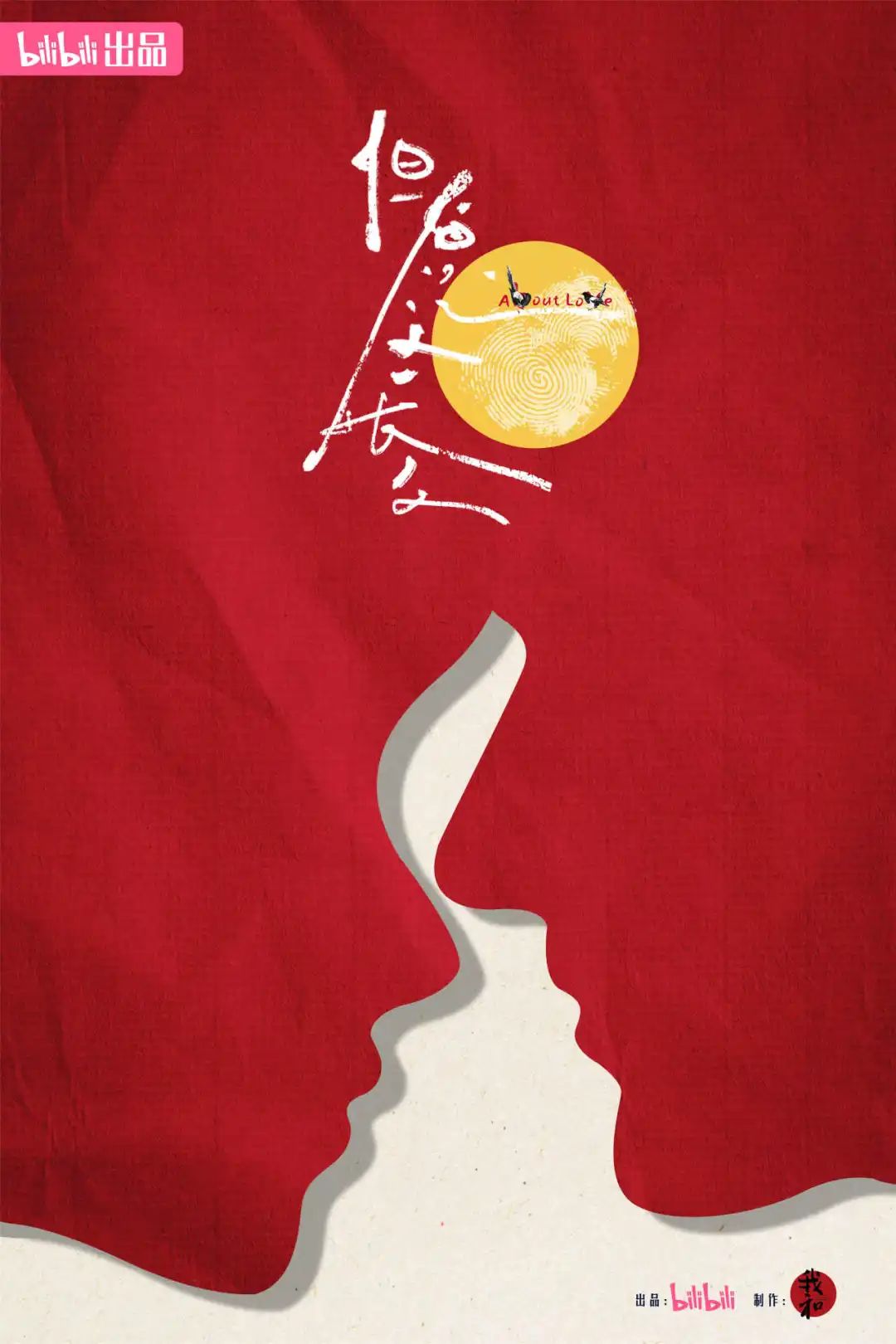

《是坏情绪啊,没关系》《养猫的人》,两部纪录片以不同的角度聚焦人类情绪:前者解剖了都市人的情绪困境,通过情感个案映射现代人的生存问题;后者通过人与猫的羁绊,揭示了情感需求的共通性。此外,《但愿人长久》《守护解放西(第五季)》等现实题材纪录片,也延续了一贯纪实影像风格,持续映射时代议题。

社会现实类纪录片与时代社会的联系最为紧密。征集作品在真实呈现社会图景的同时,更展现出弥合分歧、点燃希望的独特价值。

二

国际叙事打开文化视界

国际合作助推中国故事全球表达

本届纪录片征集获得全球广泛参与,各国作品展现出鲜明的创作特色与视角倾向。主流媒体继续依托资本、技术优势,打造了一批佳作。

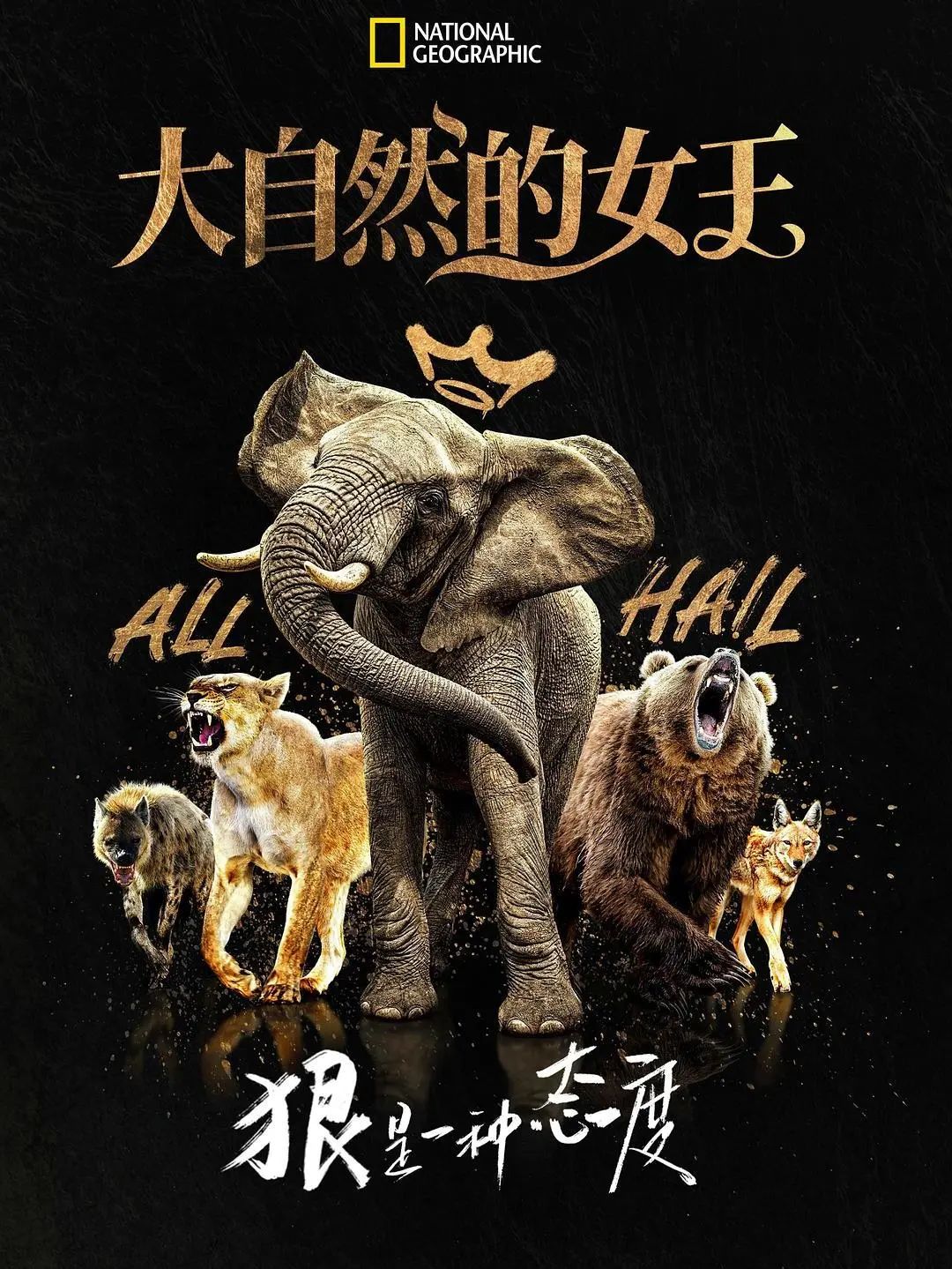

美国国家地理报送的《大自然的女王/QUEENS》开创性地以女性视角聚焦自然世界,记录了全球母系动物族群的生存法则,展现了雌性生物的非凡智慧。

英国广播公司(BBC Studios)报送的《亚洲/Asia》为其首部聚焦亚洲大陆野生动物的纪录片,协同多个国家,通过近四年的跟踪拍摄,真实记录了亚洲大陆壮丽的自然景观和丰富的野生动物种群。

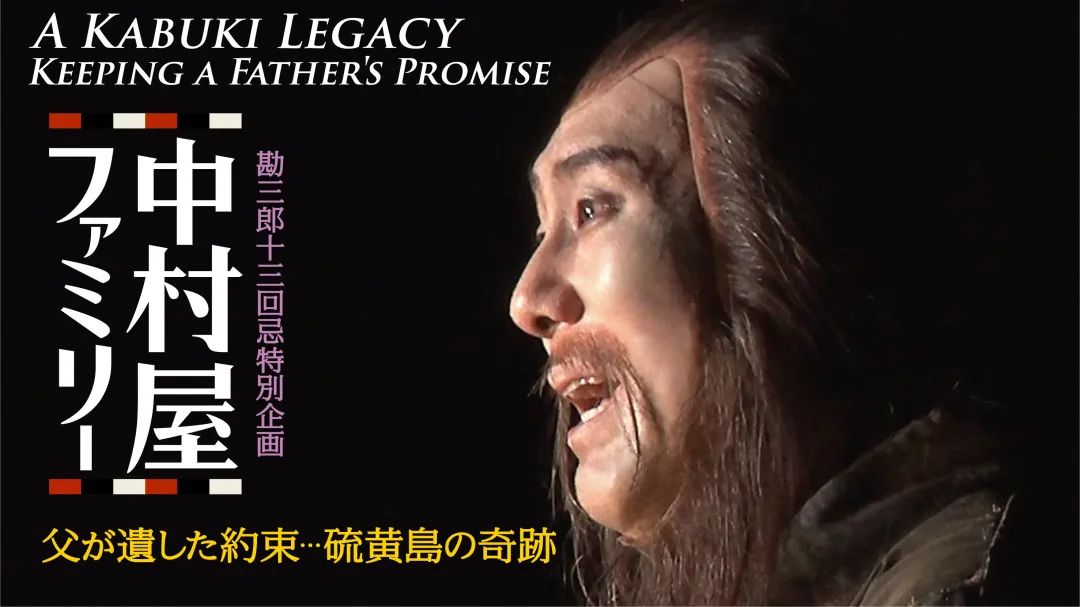

日本富士电视台(Fuji Television Network)报送的《东京流浪青年/Tokyo Young Homeless》《歌舞伎世家:未竟的传承/A Kabuki Legacy:Keeping A Father's Promise》各具特色:前者以日本街头的流浪青年为代表,揭示了繁荣都市背后的社会问题;后者则通过记录歌舞伎名门的追悼公演,展现了日本传统文化的传承与创新。

德国第二电视台(ZDF)报送的《命运行星/Fateful Planet》综合运用CGI技术复原了已灭绝生物与远古地貌,带观众穿越时空,亲历地球46亿年生命演化的壮观历程。

意大利广播电视公司(RAI)报送的《再见,马塞洛/Ciao, Marcello. Mastroianni The Antidivo》通过珍贵的影像资料和亲友回忆,以“拟自传”的形式再现了意大利传奇影星马斯特罗扬尼的精彩人生。

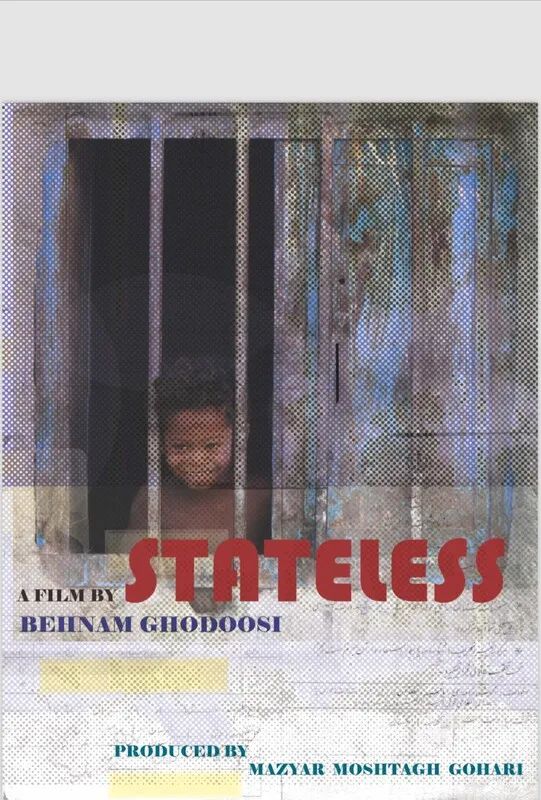

与此同时,来自第三世界国家的纪录片作品也为本届白玉兰奖征片注入了独特视角与丰富内涵。组委会共收到亚非拉地区近30部参赛作品,这些作品聚焦于第三世界人民鲜活的日常生活与真实境遇,以其独有的文化视角拓展了纪录片的观察维度。如伊朗作品《无国籍/STATELESS》以侯赛因·古弗兰的视角,聚焦边境无身份者的艰难生活,将第三世界的实存的社会问题披露于公众视线中。菲律宾作品《见证者:沉默的代价/I-Witness: The GMA Documentaries "The Price Of Silence"》透过幸存者的证言对菲律宾部落族群的遗留陋习进行了大胆揭露,真实地还原了第三世界女性所承受的物质与精神双重压迫。

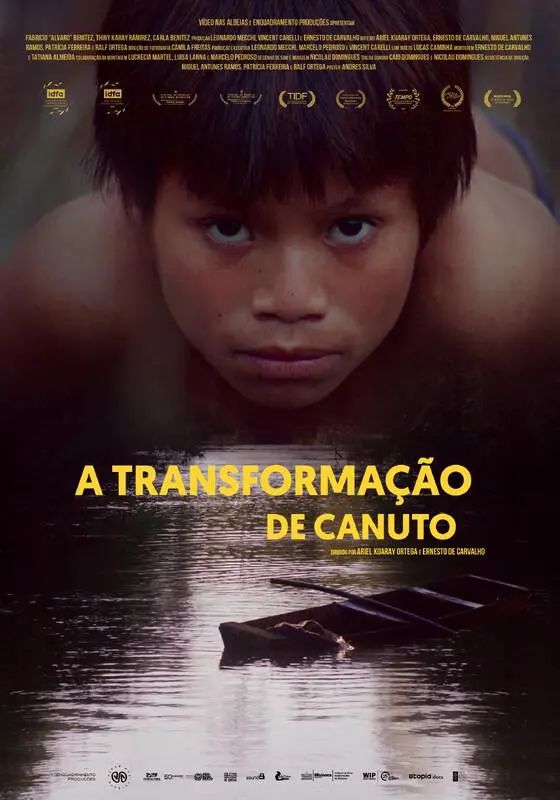

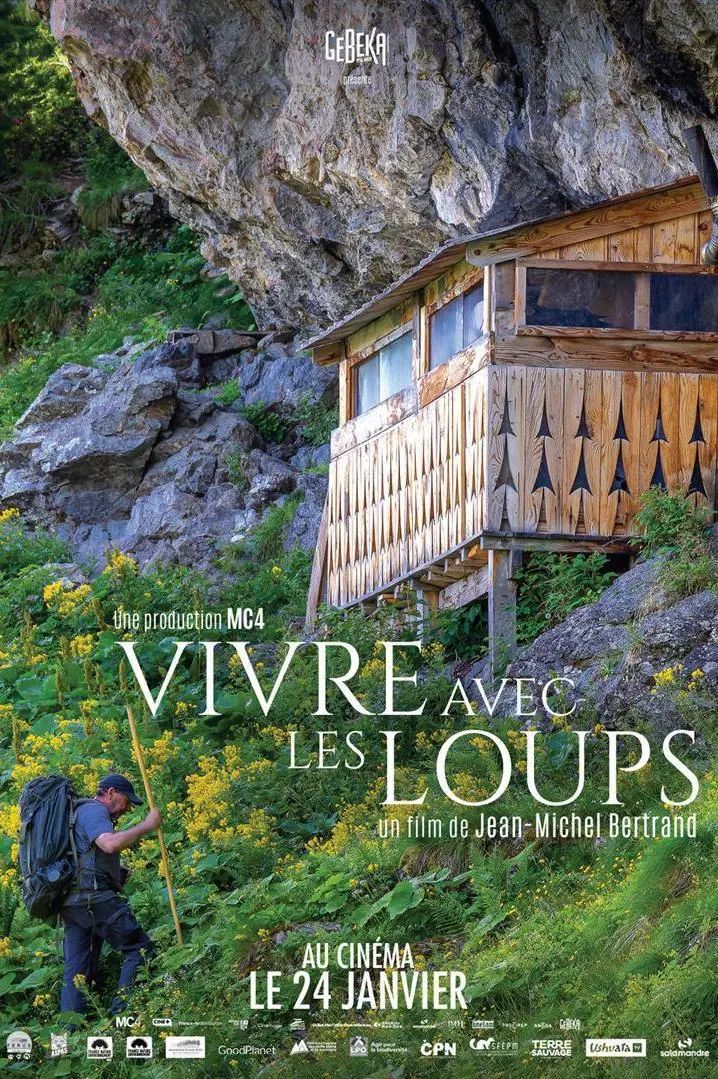

在全球化语境下,跨国创作的影像生产成为新趋势,单一性的文化输出迈向共生协作,国际合作纪录片逐渐成为了多元主体共建的文明拼图。纪录片《卡努托的变身/CANUTO’S TRANSFORMATION》由巴西与阿根廷共同制作,《与狼共存/Vivre avec les loups》由法国与瑞士合拍,新加坡和印度共同创作了《卡里卡尔宫:沉默的见证者/Karikal Mahal: A Silent Witness》。与此同时,中外合拍纪录片也实现了质的飞跃。中国制作机构与国际团队携手打造了一批兼具文化根性与全球视野的精品力作。

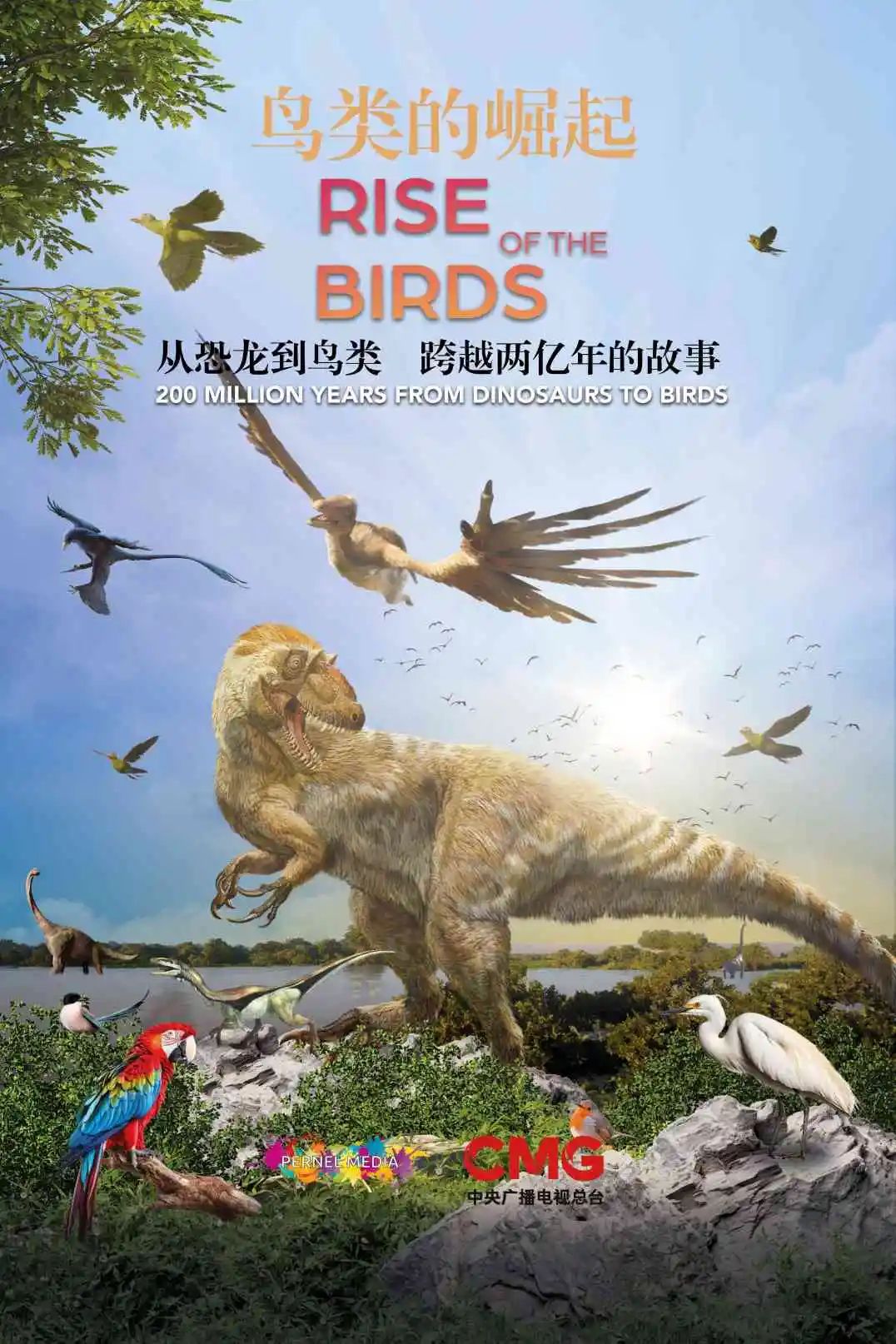

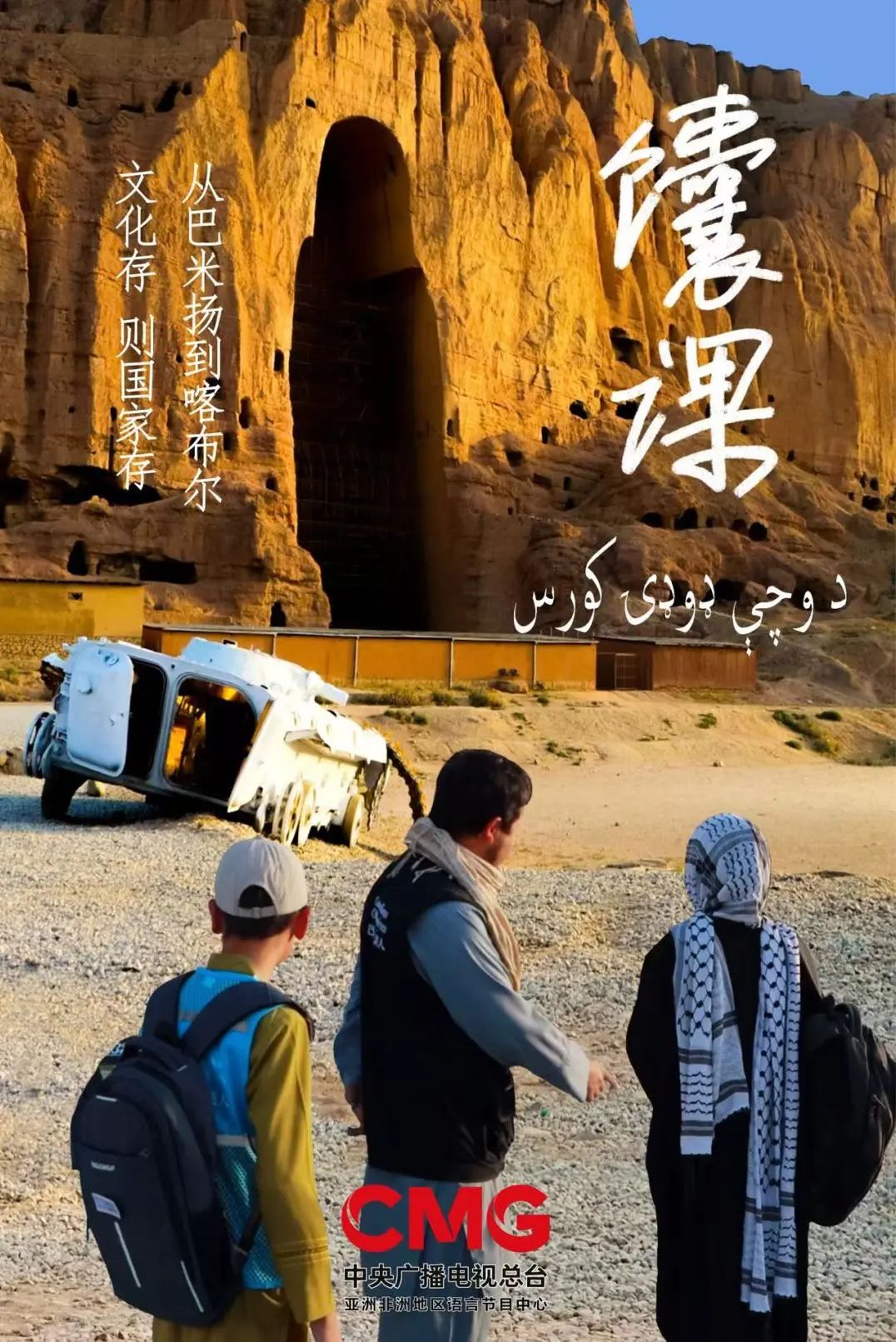

中央广播电视总台协同法国Pernel媒体合拍的《鸟类的崛起》运用3D技术再现了中外科学家在鸟类起源研究上的突破;与德国ZDF合作的《时间,千年之旅》从观念维度多角度探讨了东西方时空认知的异同;与阿富汗STRnews合拍的《馕课》记录了巴米扬地区的风土人情。

此外,由五洲传播中心与美国国家地理频道联合出品的纪录片《星空瞰华夏(第二季)》聚焦于中国三星堆、秦始皇陵的最新考古发现,借助卫星遥感、三维动画等技术,为观众讲述古代中国留给世界的文化遗产。

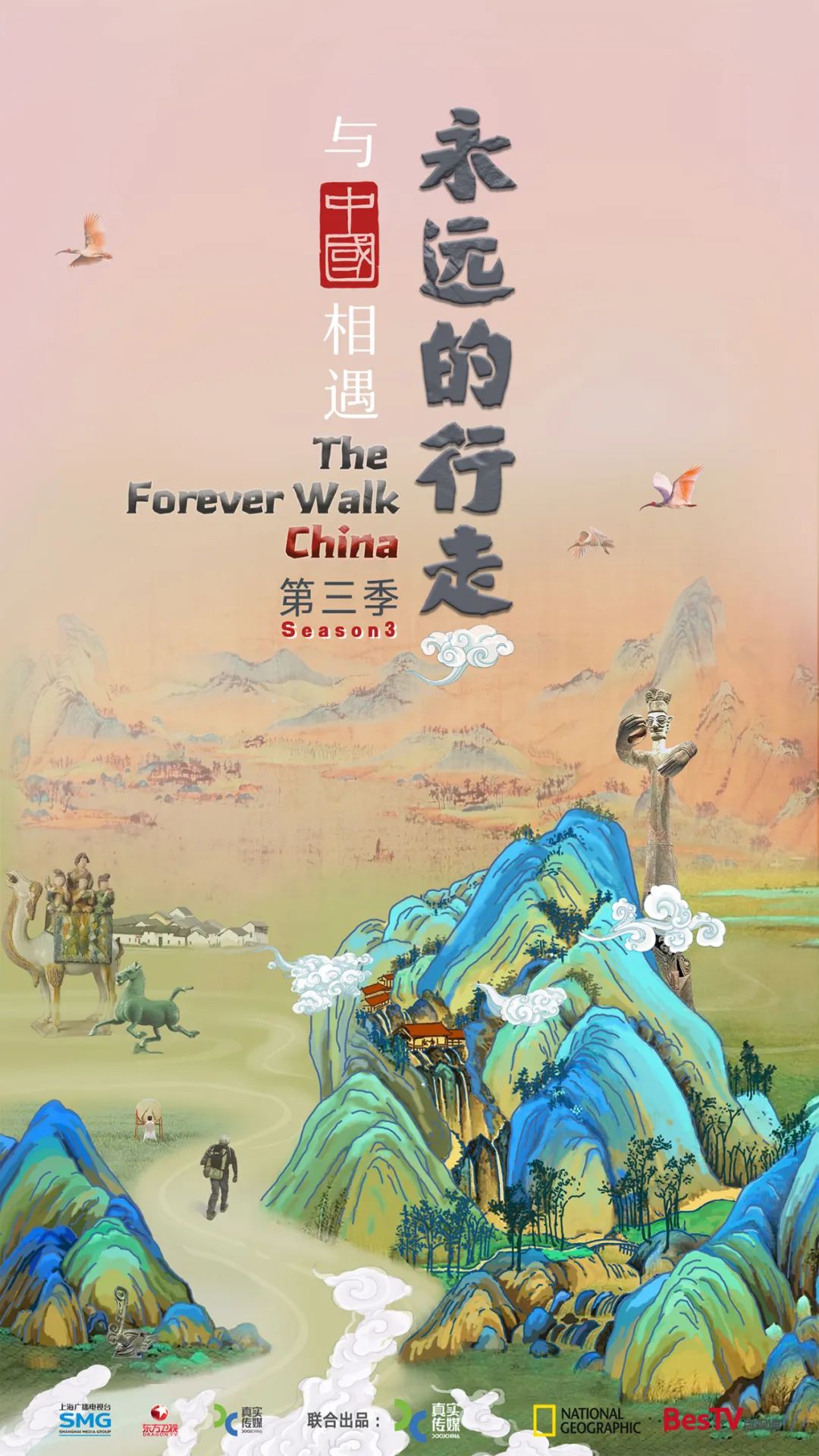

SMG携手美国国家地理推出的《永远的行走:与中国相遇(第三季)》,借助国家地理探险家保罗·萨洛佩科的视角,向世界介绍了中国生态文明建设的卓越成就。

从征集作品可以见得,中国议题在国际视野中愈发凸显,中国形象在国际视野中也愈发立体丰满。当下的中外合拍作品开拓出了一条既有中国立场,又能被全球观众接纳的国际传播新路径。

三

技术创新拓展表达边界

赋能纪录片新形态

在本届征集的纪录片中,新技术的综合运用也成为了纪录片质量保障的一大重点。虚拟制片、4K/8K超高清成像、AI智能修复等前沿技术正在重塑纪实影像的美学范式,技术在此超越了单纯的工具属性,纪录片正逐渐向交互式、沉浸式、轻量化方向演进。

前文提到的《澎湃中国》《鸟类的崛起》《星空瞰华夏》《叶尔羌河》《布达拉宫》等纪录片,分别采用了4K超高清、3D动画还原、虚拟建模、AI影像还原等数智技术,将纪录片制作水平提升到新的维度。

此外,《嫦娥六号》利用中国探月20米分辨率全月图数据,打造了一个世界上精度最高的月球全球模型,为观众还原了月球的细节;《穿越蘑菇云的人》综合运用影视再现、动画模拟、纪实拍摄、历史资料等多种手段,揭开了飞行员驾机穿越核爆蘑菇云区域的隐秘而伟大的历史;《穿过历史找到你——武王墩楚墓探秘》使用AI生成技术和3D渲染技术,还原了文物的真实样貌与历史中的自然人文。

湖南卫视选送的《马王堆·岁月不朽》除了综合运用大量尖端CG特效等科技元素外,还实现了影像与数字平台联动,观众通过移动端口可以与文物3D模型实时互动,创新开拓纪录片创制互动新体验。

《满髻花开》将8K60帧超高清影像与最古老的泉州浔埔女的“簪花围”头饰非遗文化交织,让“头上花园”的千年风韵在今日荧屏焕发新生。

技术革新正在催化创作思维的突变。当下,技术不仅为纪录片创作扩展了纪实边界,更在真实与超真实的辩证维度中,重塑着纪录片的新形态。